discography

階段を降りたいつものところで

いつも何気なく歩いているとその階段のことなど何も考えない。考えるのはその先でこれからはじまるセッションのことで、それがいつからはじまったかもう憶えていないのに、ここにくるといつものなつかしい匂いがして、そうだ、ここだここだと思う。

山内詩子さんとアルバムを作ろうと思ってそれに取りかかったのが何年前だったかもう忘れてしまったけれど、録音したCD-Rも25枚くらいになって、それを聴くのが一苦労で、またそれを聴いているうちに、こうしたいとかああしたいとかいろいろ思うものだから、最初にやろうと思ってたこととずいぶん違う内容になった気がする。そのあれこれを書くのは恥ずかしいのでやめるけど、結局なんでもない、いつもやってることをそのまま、という内容になった。なんだかずいぶん勉強した気分にもなって、これからはこういう私家盤(私家版か)だけを作ろうと思った。そんな時間があるかどうかわからないけど。

蝶々在中

浅川マキさん、柴田徹さん(マキさんのライブのPA担当)が企画してはじまった小松市民ホールでの「詩とジャズの会」、正しくはなんといったか忘れたけれど、年に一度あって、その何度目かに出演したとき(1998年秋)の川端民生さんとのduoがこのアルバムです。前後2、3日、市の外れにある廃校の一室をスタジオに改装したところで、コンサートで朗読する詩人と打ち合わせ、空いた時間は川端民生さんと録音したりの(いま考えれば)楽しい日々だった。

その企画も終わり、廃校のスタジオもなくなり、川端さん、柴田さん、マキさんもいなくなって残ったのがこの音源で、柴田さんがまだ元気だった頃、送ってくれたものだ。あるとき、ずっと棚に置いてあったそれを聴いてみたらすごくいい、なぜみんな元気なときにすぐアルバムにしなかったんだろうと思った。いや、2011年に一度CD化した、それが100枚くらい組み立てたところで(その頃は自分たちでそうしていた)信じられないことにCDの盤だけが行方不明になってしまったのだ。で、また作った。

この「蝶々在中」という不思議なタイトルは、ジャケットの画を描いてくれたSALさんに「もうひとつ、蝶々を描いてください」とお願いして、送ってもらったその封筒に「蝶々在中」と書いてあったのが美しくて、見た瞬間、これをアルバムのタイトルにしようと思った。

ライナーノーツを書いてくれた奥成達さんはこのコンサートのもう一人の立役者で、はじめて会ったのは’72年の日本歌謡祭。そのとき三上寛さんと「真昼の妊娠3ヶ月」という歌を作って参加していて、寛さんが奥成さんを招待して、そこで紹介してもらった。オーケストラのライナーノーツも書いてもらったし、武田和命さんの追悼ライブでは感動的な文章を読んでくれた。

このblogでその一部が読めます

2024年1月20日

毎年新年にはなにか書いていたのに今年は気がついたらもう20日になっていた。いや相変わらずの無精者なので正月の休みもいつもと同じで、夜ライブに出かけなくていいから家にいるだけで気がつけば飲んでいる。

今年まずやることは、昨年からやっているレコーディングを完成させてしまうことで、これが最優先なのはわかっているのになかなかすすまない。すすまない原因といっても、これは自分の演奏にかかわることらしい(自分でもよくわからない)ので、格好よくいえば、こころ乱れてなにも手につかなくなるような状態で、こういうことは前にもあったから、そのときどうやって抜け出したのか思い出そうとしてももう忘れている。

というような冴えない正月で、しかしもうそんなこともいってられない状態だから、また大変大変といって過ごさなければならない。

今年からはライブをちょっと少なくしようと考えて(ほんの少しだけ)少なくなったけれど、また戻りそうで、少し自分に厳しくしないといけないのだけれど、それが一番難しいのだ。

vocalの

vocalのレコードをよく聴くようになったのはあの有名なヘレン・メリルとクリフォード・ブラウンあたりからだ。最初は歌を聴くというよりアレンジが聴きたくて聴いていた。

クインシー・ジョーンズには熱中した。それからギル・エバンス、ジョニー・マンデル(これは「私は死にたくない」という映画を見て好きになった)などなど。そのうち歌にも興味を覚えて、最初に好きになったのはダイナ・ワシントンだった。これはクインシーのアレンジがよかったけれど、そのうちスタンダードを歌っている、あのチープなアレンジ(誰だかわからない)が好きになった。クインシーのアレンジではペギー・リー、それからビリー・エクスタインのライブ盤もよかったしサラ・ボーンとヴァイオリンという佳品もあった。そのクインシーもなんだか偉くなってつまらなくなってだんだん聴かなくなってしまった。

そうそう、ヘレン・メリル、クリフォード・ブラウン盤でピアノを弾いていたジミー・ジョーンズのアレンジが素晴らしくてこちらにも熱中した。

デューク・エリントンを聴くようになってからはどういうわけかアレンジにはあまり興味がなくなった。

でも、クインシーの昔のアレンジの(歌の)バックのフレーズなどたまに聴くとあまりによくて涙が出る。

もうすぐ10月

夏はいつもライブが少ないのに今年はどういうわけか多くて、それに暑かったせいかちょっと夏バテ気味で、ここにきて少し回復した気がする。いや、これからの季節は気候がいいしおいしいものがたくさんあるからこれから回復するのか。

もうすぐ10月だ。9月から10月はキノコの季節だけれど最近は行ってない。キノコの名前をすっかり忘れてしまった。食べられるのはだいたい憶えているけれど、どうにも判断のつかないのもあって、しばし眺めて首をかしげることになる。そういうのは地元の人に聞いてみるのが一番だ。10月中旬まで、なんとか時間を見つけて行きたい。

ライブは特に変わったことはない。いや、ある! 何十年ぶりかに早川岳晴さんといっしょに演奏する。早川さんは川端民生さんがネイティブ・サンに参加してできないとき、いつもやってもらっていたのだ。なつかしい。

後は京都エンゲルスガールの下司さん主催するライブを二日、いつものギャラリーのざわで。ごいっしょするのはコロイドというグループの中の2グループ(う~ん、間違ってるかもしれない)、「たゆたう」と「浮・ブイ」。

またLuz Do Sol(渋谷毅、平田王子duo)の新しいアルバムを持って桜座と八ヶ岳のグリーンプラザへ行く。

月末には下北沢のラカーニャで両手に花(金子マリ、小川美潮)。

楽しい秋!

池上比沙之さん

池上比沙之さんが亡くなった。友だちが亡くなるのはさびしい。それが近くにいた人ならなおさらで、池上さんにはオーケストラをはじめる前から、仕事、遊びなど仲よくさせてもらった。足利のワイナリーにも何度か行って一日ワインを飲んで(もちろん演奏もしたけど)、たわいない話や深淵な話をしたりして飽きることがなかった。アマチュア無線をやっているといったらぼくもやっていたなどと話が返ってくるし、なにを話してもそうで、こういう人も世の中にはいるんだと尊敬の眼で見ていた。アルバムのライナーノーツも書いてもらった。最新のは2016年の市野元彦さんとの「Childhood」だった。昨年(2021年9月)のせんがわジャズ祭では池上さんと対談する幸運に恵まれた。ひとりで話せばとっ散らかってしまう話も池上さんのおかげでうまくまとまった。

もう少しいっしょにいたかった。親しい人がいなくなるのは自分がいなくなるのと同じだ。

さようなら。

4月は

4月はいずみたく、中村八大の亡くなって30年のコンサートがあってちょっと落ち着かなかった。このところショー(というかステージ)の仕事をやってなかったのでその感じをすっかり忘れていて、ただピアノを弾くだけなのに、なにをどうしていいのかわからなくて、初心者のようになっていた。そうか、いまは別の世界にいるんだなあとつくづく思った。

同じ音楽をやっていてもその考え方、もちろん感じ方も人によってずいぶん違う。あたり前といえばあたり前だけど、音楽を仕事にしていれば、そういう世界ともつき合っていかなくてはならない。いや、いい歳になったからこれからは好きなことだけして、というのもあるかも知れないけれど、ずっとコマーシャル業界で仕事をしてきたのだ(いまはあまりしていないが)、そういう仕事の仕方しか知らない。

いまはピアノを弾くのが一番だ。テクニックはないけれど、どうしたら美しく聴こえるかだけを考えて弾いている。モーツァルトもベートーベンもバッハも弾けないけれど、それだけで音楽をやっていると感じる。心のどこかで誰かがそういうのだ。

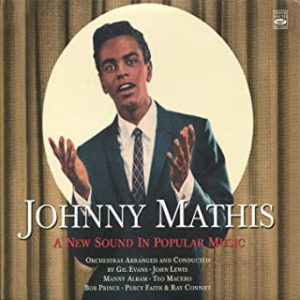

ジョニー・マティスの古いアルバム

CDを整理してたらジョニー・マティスの「A New Sound In Popular Music」というアルバムが出てきた。これは昔(60年くらい前か)渋谷の百軒店にあった古道具屋の隅に積まれていたLPを、なにかないかと一枚一枚調べていて見つけたそれのCD化されたものだった。LPは埃まみれでチューインガムが張りついてたりするひどいものだったけれど、内容がずっと探していたものだったので繰り返し聴いた。

ジョニー・マティスはジャズ歌手ではないけれど、このアルバムはギル・エバンス、ジョン・ルイス、マニー・アルバム、テオ・マセロ、ボブ・プリンス、パーシー・フェイス、レイ・コニフなどがアレンジをしていて、ギル・エバンスとジョン・ルイスのアレンジが聴きたかったのだ。中ではPrelude To A Kissのジョン・ルイスのピアノソロがよかった。アレンジはジョン・ルイスもギル・エバンスもその片鱗が聴こえるといった程度だったか。

しかし不思議なアルバムだ。1956年録音とあって、よく見たらプロデューサーはGeorge Avakianだった。なるほど!

2022年1月

おめでとうございます。

今年もよろしくお願いします。

今日(1/7)はアケタの店で古澤良治郎新春スペシャルセッション。毎年この日にやってて、古澤さんが最後までやっていた「ね.」というグループを中心にたくさんのメンバーが参加します。ぼくもいつからかやっていてずっとやっています。

古澤さんの活動は広範囲だったので全体を把握するのは難しいけれど、そんなことを考えなくても「ね.」だけを聴いていても古澤さんがわかると思っています。だって古澤さんの一番いいところがすべて「ね.」にあると思うから。もちろんあのドラムの素晴らしさは「ね.」ではわかりませんが、それは古澤さんのアルバムを聴けばいいわけです。

この日のセッションが終われば関西に行ってきます。沢田穣治さん、山内詩子さんとセッション、つづいて翌日は山内さんとduoの活動している東ともみさん(guestに平田王子さん)とduo、その翌々日には山内さん、東さんと3人で、最後の日はついこの間アルバム「Good-bye -浅川マキを抱きしめて-」を発表した伊香桃子さんとduoとなんだかにぎやかになった。

もう11月だ

11月になった。このところ特に忙しいこともないから年末まで何事もなく過ごせると思う(だったらいいけど)。

来年が大変そうな気がするけれど、まだわからないことをあれこれ考えてもしょうがないから、そうなったらまたそのときに考えるとして、

今月は北海道に行ってくる。といっても札幌周辺だけで、これは札幌の勝田さんが声をかけてくれたからで、せっかく行くのならそのライブの後に栗渋(栗田妙子さんとのduo)でちょっとだけまわってくることにした。小樽のフリーランス、札幌のジェリコ、洞爺の杢(もく)、室蘭の満冏寺(まんけいじ)。ジェリコはちゃんとやるのははじめてかも知れない。満冏寺ははじめてだ。

札幌では東京にいた川村年勝さんに会える。コロナも少し落ち着いているようでよかった。ちょっと前だったら会うこともできなかった。

洞爺の杢には昔の伊達ジャズクラブの友だちがきてくれるはずだ。楽しみだなあ。ぼくの北海道の旅はここからはじまったのだった。50年近く前の話だ。はじめて伊達に行ったとき、面白いところがあるから、と案内してもらったのがシブヤシゲヨシさんのところだった。シゲヨシさんのことは前にblogに書いたので、興味がある人は見てください。