釣りに行きたくなった。育ったところが多摩川のすぐ近くで、小学3、4年生の頃は学校から帰るとすぐ釣竿を持って川に行った。延竿に木綿糸の道糸、針だけは買って餌はミミズを掘って、と、そんなものでハゼやハヤ(ウグイ)を釣った。たまにセイゴがかかったりすると超うれしかった。みんな焼いて食べた。川魚は焼くと特有の匂いがして、嫌いな人は嫌いだけれどぼくは好きだった。

その後、大人になってからは伊豆の富戸辺りに出かけて行って、夏は電気ウキでイサキを、冬はハバノリでブダイを釣った。25、6歳の頃だ。

それからずっとやっていなかったけれど、2年ほど前、tubaの高岡さんが釣りをしているのを知って連れて行ってもらった。いっしょに行ったのは一度しかないけれど、高岡さんの釣りに対する姿勢、考え方にいたく共感した。どんな、といわれても答えようがないけれど。彼のように集中することはとてもできないが、できるだけ丁寧に、楽しんでやることにしている。これから秋の終わりまで、時間見つけて出かけよう。

再掲 武田和命のダンディズム(奥成達さんの追悼文から)

1989年11月14日、新宿ピットインで武田和命追悼セッションがありました。そのとき詩人の奧成達さんが読んだ「武田和命についていまになって思うこと」という追悼文が手元にあります。ちょっと長いのですが、その中から武田和命のダンディズムについて論じた部分を紹介します。

(これは2006/04/01の投稿です)

—————

大体武田さんは、本来、こうした追悼のコンサートのようなセンチメンタリズムとか、日本的なノスタルジィというようなものを、はっきりと嫌っている人のように見える人でした。

こんなときダンディというような言葉を使うと、人はすぐプレイボーイとかドンファンとか、キザなシャレ男を想像してしまうようですが、ダンディズムというのは、一口に言うと、一個の芸術ともいうべきもので、その点、武田さんは正にこのダンディの典型のような人だったと思うのです。

たとえばかっての、つまり18世紀19世紀のころのダンディたちについてですが、彼らの風変わりな神話的伝説はいま、いろいろと残っているにせよ、彼らにはいわゆる歴史に残る作品というようなものを一つも残してはいないのです。中にはバイロンとかボードレールとかいうようないく人かの人の名声はたしかにわずかに残ってはいますが、それはダンディそのものとしてではなく、彼らの書き残した作品によるものなのです。

その意味で、純粋なダンディたちには何も報いられるものはなく、途方もない自己犠牲に耐えながらも、なおかつ彼らのすべての行為は常に無償の行為そのものだったのです。

出世とか地位とかへの願望もなく、ただ単に無償のものを追い求めていたというわけです。

一般の人には無価値に映るものを、根気よく、自信を持って築きあげていくことによって、ダンディの存在の意味を、人々に印象づけていこうとしていたのです。

つまりこれは、いうなれば「印象的な無」というようなものです。

この「印象的な無」は「印象に残らない有」よりもはるかに存在価値は大きいはずです。

というのがダンディの「無の存在意識」というわけです。

ようするに、彼らダンディのすべては時代の流れを心の底から馬鹿にしていたということなのでもあります。

これは誰かにたのまれてわざわざそうやっているわけではけっしてないわけですから、ダンディというのは、言い方によっては相当のナルシストである、と同時にマゾヒストであるという人にもなります。しかし、その底に常に流れているものは、もちろん「美の追求」というところにありました。

この「美」というところを「ジャズ」と置きかえてみると、武田さんに限らず、ジャズミュージシャンは、おおむねみなこのダンディズムの人々という気がしてきそうです。

しかし、そのたくさんのミュージシャンの中でも、格別、武田さんがダンディなのは、「孤独の崇高性」というようなものがいつもただよい、つきまとっていた特別の人に思えるからです。

(中略)

いうなれば武田さんの放蕩無頼さは、どこにいても馴れ合うことのブキッチョな、(彼は意識的にそうしていたのかも知れませんが)ローンリーな「孤独者」ならではの「意志」が、彼の一挙手一投足を自己規制していたからゆえの、行動だったように、いまになって思えたりするのです。

つまりぼくの知る武田和命という人は、「友人」はいっぱいいましたが、これまで彼の「身内」というものが一度も登場してきたことはありませんでした。

日本はその身内の馴れ合いがどこへ行っても幅を利かせるところですから、武田さんのように「孤独」を愛する人には、ずいぶん居心地の悪い思いをしていたのではないかなと、いまになって思ったりもします。

彼はけっして嫌われ者ではないし、たくさんの人々に愛されてはいましたが、武田さん自身の中では、自分はどこへ行ってもヨソモノなのだという頭がいつもあったのではないでしょうか。これは、彼の普段の生活のことだけを言っているのではなくて、彼のジャズについても、まったく同様に彼は考えていたのではないでしょうか。

武田和命は孤独者に自らを置く、強い意志があるので、多少の偏見や誤解に対しても最初から大きな覚悟があったのでしょう。

中山信一郎とメモリーズ・フォーエバー

中山信一郎さんの追悼集は3/21の一周忌のライブで手にした。読んでいると過ぎた日のことが思い出されて泣きそうになる。中山さんが書いてくれたアルバム「dream」のライナーノートはぼくの(ジャズの)履歴書みたいなものだ。

中山さんはジャズと同じように映画が好きだったけれど(もしかしたらジャズより前から好きだったのかも知れない)、こちらはあまり映画を見なかったからたまに映画の音楽を作ったときくらいに話をしただけだ。

しかし、中山さんはもちろんだけれど、周りにいた人たちのなんて魅力的なことか。60年代のモダンパルス(同人誌)時代からずっと遊んでくれたソフトリー、壮ちゃんはじめ、ロイさん、吉次郎、他、みなさん、みんながいたからぼくもいた。

昔のblogを整理していたらこんなことを書いていた。

モダンパルス

2007/03/11 日曜日 – 18:13:16 by tshibuya

「時間と空間のヴェールをへだててみると、現実のすがたが美化されてくる。どぎつい色彩がやわらげられ、あらあらしい線も丸みをおび、残酷で悲惨な出来事も、また愚劣きわまる恋愛でさえ、いつの間にかロマンチックなものだったような気がしてくる。そして、そこからノスタルジアがうまれてくるのだ…と書いたのは、花田清輝であった」。

という書き出しではじまる中山信一郎の「わがモダンパルス回想」(1975年、ジャズ批評)はモダンパルス復刊の前年に書かれた第一期モダンパルスの総括といったものだった。

「60年代に起こった反抗的な芸術運動は、70年代に入って、ことごとく崩壊してしまったように思われる。ミニコミによる、文学、政治運動、アンダーグランドとしての映画、演劇運動。彼らは今どこにいるのか。あるいは、70年代の、あのむさくるしい反抗的ポーズを捨てて、もっとリラックスした表情をもって彼等の世界を持続させているのであろうか」。

不幸にして(いや、幸いにしてといった方がいいか)60年代のことはよくわからない。なにしろこちらは薬と競輪に明け暮れていて、反抗的な芸術運動などに目を向ける暇がなかったし、その後もコマーシャルの世界に身を置いてきたからそういったこととはまるで無縁だった。

モダンパルスの同人と一番親しくしていたのがこの1976年ころで、なにかと用事を見つけては鹿児島まで行く。そして焼酎を飲み、温泉に行き、ジャズを語る。

復刊したモダンパルスには毎号「特集」があった。手元にある分のそれを挙げれば、

本の特集(2-3)

中間派ジャズ(2-4)

わが思春期(2-5)

文庫本特集(2-6)

ハード・バップ特集(2-7)

特集<私たちの日記>(2-8)

特集・私達の食生活考(2-9)

特集・マンガ(2-10)

特集・私達の異性論(2-11)

・日本のジャズ・レコード(2-11)

特集・ソフトリー(黒川研一)(2-12)

・70年代の映画(2-12)

最後のソフトリー特集が泣かせる。編集後記に岩下壮一が「黒川研一ことソフトリー特集であるが、こうした特集は我がモダンパルスにとってネタつきの感はいなめない。一種の衰弱である」と書いている。

同人以外の投稿者では、飯島哲夫、野坂恒如、村上春樹、東井輝夫、いソノてルヲ、森山浩志、行田よしお、遠藤櫻子、得丸泰蔵、内田修、山田宏一、緑魔子、小谷傳、青木和富、白井佳夫、寺島靖国、などなど。とても書ききれない。

80年4月の2-12をもって休刊。

Luz Do Sol 第4集「やさしい雨」

Luz Do Sol(平田王子、渋谷毅)の第4集「やさしい雨」ができた。

もちろん前作の延長線上にあるのだけれど、今回は松風鉱一(ts,flute)さんに何曲か参加してもらったのが特別だ。松風さんはちょっと前衛的なイメージがあるけれど、tsは実に柔らかく滑らかで、fluteは軽やかだ。

平田さんのオリジナルは3曲。「Sem falar」「みどりいろの雨」「Little birthday song」。A.C.ジョビンの曲は今回も何曲かある。「Forever green」はジョビンの曲としてはちょっと変わっている。その他、変わったところでは「The Star Carol」という曲があって、これはクリスマスに歌われる歌かも知れない。また、平田さんからのリクエストでEdu Loboの「Beatriz」をsoloで演奏した。

前作の延長線上と書いたけれど、それに間違いはないとしても、ちょっと目に見えないなにか、例えばLuz Do Solがこれからどうなっていくのか、というようなことの答がどこかに隠れているような気もしている。

こんなことを書いていた

6年前の正月にこんなことを書いていた。

「どういうことがやりたいのか、なぜやっているのか、とか聞かれて困るのはそのどういうことというのがこちら自身にもさっぱりわからないからで、わからないのになにかやるのはおかしいという人がいても、そういうことはあるのだから聞かれても困る。もちろん、これこれこういうことがやりたいとはっきりいえる人もいて、それはそれでちょっとうらやましくもなってくるけれど、でも、どこか、ほんとかなあ、という気がしないでもない。

いっそのことやりたいことはありませんといえればいいけれど、それもちょっと違うような気がするので、それではどういうことがやりたいのか、なぜやっているのかがいつまでたってもわからない。そういうことの繰り返しでいままできたのだからこれからもそうなんだろう」

いまでもまったく変わらないのには、「なんだ、進歩ないじゃないか」という気もするけれど。

シブヤシゲヨシさんについて(番外)

●カニ(蟹)

2011/04/21 木曜日 – 13:16:41 by tshibuya

本棚を整理してたら、シブヤシゲヨシさんが書いた「観光雑筆」という小冊子が出てきた。1977年に作ったものらしい。名所、史蹟、文学碑、物産などを解説したもの。その中のカニ(蟹)を紹介します。もちろん感情訳です。

道内いたるところに、カニ料理がある。世界語感情訳で見ると、カニは「カ=入って行く、来る、ニ=分ける方へ」と出る。日本にナナメ(斜)の語がある。

ナナメは、「ナ=分ける形に、ナ=分ける形に、メ=うごめく」とも出て、まっすぐではない。カニはナナメに歩くでしヨ。

う~ん、わかるようなわからないような

2 Responses

E-Shibuya : 2011/04/21 – 23:40:05 –

お久しぶりです。

そんな本ありましたね。

字が小さくて読むのがきついので、あまり見ていませんでした。

あたためて取り出して見て、裏表紙に書いてある「涙炎」とかいう詩がいいかなぁ・・・などと思って眺めています。

tshibuya : 2011/04/22 – 11:56:42 –

E-Shibuyaさん、しばらくです。こちら、相変わらずで、元気です。 裏表紙の「涙炎」、いいですね。紹介させてください。

●E-Shibuyaさんのコメントにあったシブヤシゲヨシさんの詩「涙炎」

2011/04/22 金曜日 – 12:06:55 by tshibuya

涙炎

この世はいっぱいだ

泣くも 悲しい

泣くも うれしい

笑ふも うれしい

笑ふも 悲しい

みんな

私はいっぱいだ

涙がこぼれおちる

とても いい

2 Responses

asianimprov : 2011/04/28 – 21:39:46 –

「いっぱいだ」と「とても いい」が、とてもいいですね。

サントリーのCMのおかげで「見上げてごらん・・」を一日に何度も聞きますが、サビの部分は渋谷さんの作曲では?

単なる想像/妄想ですが、そんな気がしたので。

tshibuya : 2011/04/29 – 11:31:45 –

いやいや、そんなことはありません。いずみさんはそういうことに関してはちゃんとしてましたから。というか、自分がやったほうが早かった(当然ながら)。

そんなことをやってる場合じゃない

こここのところ集中的にエリントンを聴いている。一曲を細かく聴くこともあるけれど、大体は気の向くままに聴いている。そうやってなんとなく聴いているうちになにか思い浮かんだりして、そういうことが楽しい。

でも、いまはそんなことをやってる場合じゃない、3/5のコンサートに間にあうようにアレンジをしなくてはいけないのだ。このところ机に向かって譜面を書くなどまったくしていなかったから時間のかかること! 時間のかかるのはまだいいけれど、五線紙を前にしてなにも思い浮かばないのが困る。いや、そんなことはいまにはじまったことではないけれど、ひさしぶりにやってみるとそういう感覚が戻ってきて、決していい気持ちではない。

書けなくて仕方なく風呂に入ったりしてみるけれど、それでうまくいくわけもなく、もうこうなったら寝てしまった方がいいのかも知れない。起きて気分一新というのは風呂より効果がありそうだ。

schedule

discography

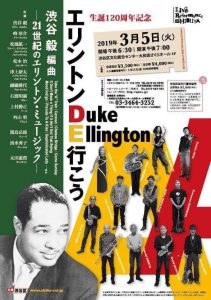

エリントンDE行こう

デューク・エリントン 生誕120年ということで、エリントン作品を演奏するというとんでもなく嬉しい話が飛び込んできた。もちろん嫌もなにもない、最初に思ったことは「ちゃんとできるか・・」ということで、しばらく悩んだあげく、つまらない悩みはその辺りに置いて素直にやることにした。

エリントン に対する思いはいろいろある。先日ひさしぶりに会った加藤総夫さんとの話をコンサートのプログラムに載せる予定なので、そうなればそれを読んでもらうのが早い。

エリントン を取り上げるのだからエリントンの曲を演奏するのは当然だけれど、それだけでエリントンやります、などといえないのも当然で、では、なんだ、などと考え出せばまた悩みは深まるばかり、これは一体いつまでつづくのか。